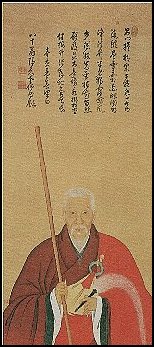

■□隠元と黄檗宗について■□

黄檗宗(おうばくしゅう)は宗祖を隠元隆![]() (いんげんりゅうき)とし、黄檗山万福寺(京都府宇治市)を本山とする禅宗の一派です。

(いんげんりゅうき)とし、黄檗山万福寺(京都府宇治市)を本山とする禅宗の一派です。

・隠元の渡来

黄檗宗のはじまりは、中国福建省福州府福清県にある黄檗山万福寺の住持隠元隆![]() (1592~1673)が渡来して、現在の宇治市五ケ庄に黄檗山万福寺を創建したことによります。

(1592~1673)が渡来して、現在の宇治市五ケ庄に黄檗山万福寺を創建したことによります。

江戸時代の初め、長崎には唐寺と言われる東明山興福寺、分紫山福済寺、聖寿山崇福寺が開創されました。これらの唐寺は中国から僧侶を召ねいて、住持とすることになっていました。たまたま崇福寺では、福州府にある鳳山報国寺の也懶性圭(やらんしょうけい)を招くこととなりました。しかし、船出してまもなく也懶の乗った船は遭難してしまいます。そこで興福寺住持・逸然性融(いつねんしょうゆう)が中心となって、也懶の師・隠元を招くこととなったのです。

四度におよぶ熱心な招請の結果、ついに隠元は弟子ら三十人と共に、承応3年(1654)7月5日長崎に渡来します。63歳でした。

長崎に着いた隠元は興福寺に入寺します。隠元のことはすでに語録が日本に輸入されていたので、よく知られていました。しかも、当時の仏教界は幕藩体制のもとで沈滞の風が覆っていました。そこへ隠元の渡来です。仏教の現状に満足できない多くの僧侶が、隠元の教えを求めて長崎を目指したのです。

やがて花園妙心寺住の持龍渓宗潜(りょうけいそうせん)らによって、妙心寺の住持に迎えようという運動が起ります。これは反対によって実現しなかったのですが、龍渓は自坊の摂津富田(現高槻市)の慈雲山普門寺へ招くことに成功し、隠元は前後6年間在住することとなります。この間にも多くの僧俗が集まってきました。

龍渓は幕府に働きかけ、隠元を将軍に謁見させ、新寺建立にこぎつけるまでになりました。かくして寛文元年(1661)5月8日、徳川四代将軍家綱を大檀越とし、隠元を開山とする黄檗山万福寺が開創されたのです。そして、 隠元は同年8月29日に晋山しました。この年は隠元70歳、渡来して7年余のことでした。ここに黄檗宗即ち黄檗禅の拠点としての黄檗山が生まれたのです。

・黄檗宗の教え

隠元は本来、臨済宗の僧侶であり、その教義は臨済宗楊岐派(ようぎは)の教えが基本となっています。その教えは、人が生まれながらにもっている仏心を坐禅によって見いだして、仏陀と同じ境地を体得しようとするものです。坐禅を重視し、作務(さむ・・労働)や朝夕の念仏、写経、食事の作法などの日々の生活の一挙手一投足で精進し、仏の世界へ近づこうと努力することが大切だと説いています。

また、黄檗禅は念仏禅といわれます。中国では唐宋代に禅念一致の思想が生まれ、元代の中峰明本(ちゅうほうみょうほん)も禅と念仏の習合を唱えています。明末になると、禅・華厳・天台・浄土の諸宗を融合したいわゆる混融的仏教、さらに仏教・儒教・道教の三教同源論などの主張が唱えら、居士仏教が盛んになってきます。

この傾向が隠元の禅にも強くみられ、浄土教や密教の要素がうかがえ、浄土教の浄土往生や念仏と坐禅を組み合わせた念禅一致を目指したのです。これが、「唯心浄土、己身弥陀」と呼ばれ、念仏禅の立場を表しています。

・黄檗宗の読経

黄檗宗は在来の臨済宗(禅宗)とは、、伽藍の形式から法服、法式に関して違いがあります。例えばお経は唐音(とういん)と呼ばれる発音で唱えられます。「般若波羅密多心経」は、日本では「はんにゃはらみたしんぎょう」と唱えますが、黄檗宗では「ポゼポロミトシンキン」と唱えます。読経は節経と呼ばれ、テンポの遅速があり、鳴りものを多用します。リズミカルで音楽的なことから「黄檗の梵唄(ぼんばい)」と呼ばれています。

・黄檗の文化

黄檗宗は、他の仏教各派に対して宗風革新の上では大きな役割を果しますが、それにもまして大きな役割は中国明清文化を伝え、当時の中国趣味、文人趣味を助長したことにあります。

隠元・木庵・即非の書は黄檗の三筆と言われます。独立は書、篆刻、医学をもって知られますし、南源の詩・高泉の文と詩文を能くする僧侶も多くいました。また絵をよくする僧侶多く、日本の文人画(南画)形成の基盤となったのです。

隠元や他の黄檗僧の語録や詩偈集などの著作は、多く板行されます。語録は明版を手本とし、明朝体で二十字十行が通例となっています。現在の原稿用紙の体裁です。また、鉄眼道光(てつげんどうこう、1630~82)による黄檗版大蔵経板行の大事業があります。

黄檗寺院の精進料理は、普茶料理(ふちゃりょうり)と呼ばれて料理文化の上にも貢献していますし、お茶では、煎茶がはじめ文人茶とも呼ばれて取り入れられ、今日の煎茶のもととなっています。

これらの黄檗文化といえるものは、近世の文化の発展に与えた影響は大きいものがあります。

なお、現在黄檗宗の寺院としては、塔頭十八ヵ院、末寺約400ヵ寺があります。